2025.05.30 お役立ち情報

家の寿命は平均何年?住宅構造ごとの耐用年数や長く住み続けるコツも

家の寿命は将来的なリフォーム・建て替え費用などにも直結するため、現在の住まいを長持ちさせることが、コスパよく暮らせる重要な要素です。

一般的に、日本の住宅寿命はアメリカなどと比べても短いといわれていますが、実際のところはそれぞれの建物の劣化状況などによって大きく変動します。

この記事では、家の寿命や住宅構造ごとの耐用年数などについて解説します。長く住み続けるコツも解説するので、マイホームの寿命を長くしたいと考えている人は、ぜひ参考にしてください。

【この記事でわかること】

- 家の寿命は何年が平均であるか

- 木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート(RC)造の家の寿命

- 家の寿命を延ばして長く住み続けるコツ

- 家が劣化しやすい箇所

- 家の寿命が来たときの選択肢

目次

家の寿命は何年?平均は?

国土交通省の資料によると、日本における家の利用期間は平均30年とされています。ただし、建物の構造やメンテナンス状況によってはさらに長く住み続けることも可能です。

はじめに、家の寿命に関する以下の項目について解説します。

-

-

- 寿命と耐用年数は同じなの?

- 耐用年数の種類は?

-

寿命と耐用年数は同じなの?

家の寿命と耐用年数は、必ずしも同じとは限りません。

家の寿命は、建物が物理的に使用できなくなるまでの期間のことで、構造や材料、メンテナンスの状態によって異なります。

適切にメンテナンスを行えば、木造住宅でも80〜100年にわたって住むことも可能です。ただし、浴室やトイレなどの水回り設備は15〜20年で修繕や交換が必要な場合が多いといえます。

耐用年数の種類は?

耐用年数は、法定耐用年数を意味するのが一般的です。他にも、物理的耐用年数と経済的耐用年数があります。

以下では、それぞれの耐用年数の概要をまとめました。

| 耐用年数の種類 | 概要 |

| 法定耐用年数 | 税法で定められた耐用年数 |

| 物理的耐用年数 | 建物が物理的に使用できる年数 |

| 経済的耐用年数 | 建物としての経済的な価値が失われるまでの年数 |

法定耐用年数は税法で定められた耐用年数で、建物の構造や用途によって違いがあります。

主に、税務上の計算に用いられる指標として使用されます。たとえば、木造住宅の法定耐用年数は22年、鉄筋コンクリート造の住宅は47年です。

物理的耐用年数とは資産を物理的に使用できる期間のことであり、住宅の場合は実際に住み続けられる期間を指しています。いわば、家の寿命という概念です。

経済的耐用年数とは、モノの資産価値がなくなるまでの年数で、建物について使用されるケースが多く見受けられます。

木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート(RC)造の家の寿命は何年?

住宅の主な構造は木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート(RC)造で、それぞれ使用する材料や耐用年数が異なります。

ここでは、それぞれ家の構造について寿命がどのくらいなのかを見ていきましょう。

・木造住宅の寿命

・鉄骨造住宅の寿命

・鉄筋コンクリート(RC)造住宅の寿命

木造住宅の寿命

木造住宅の法定耐用年数は22年ですが、国土交通省が2011年に公表した資料では、約65年(※)とされています。このデータは使用可能な状態であっても、取り壊された家屋が滅失データが含まれており、完全に壊れているわけではありません。

法定耐用年数が22年であるのと比較すると、約3倍も長く住み続けられることが推測されます。

湿気やシロアリ対策を施し、定期的なメンテナンスを行うことが寿命を延ばすポイントです。

鉄骨造住宅の寿命

鉄骨造住宅の法定耐用年数は鉄骨の厚みによって違いがあり、以下のように定められています。

【鉄骨造住宅の法定耐用年数】

| 鉄骨の厚み | 法定耐用年数 |

| 3mm以下のもの | 19年 |

| 3mmを超え、4mm以下のもの | 27年 |

| 4mmを超えるもの | 34年 |

鉄骨の厚みがあるほど丈夫なため、法定耐用年数も長くなっています。

鉄骨造の住宅も適切なメンテナンスを行うことで長期間住み続けることが可能です。

渋谷区が公表した、鉄骨造の望ましい目標使用年数では、軽量鉄骨(6mm未満)は30〜50年、重量鉄骨(6mm以上)は50〜120年とされています。

鉄筋コンクリート(RC)造住宅の寿命

鉄筋コンクリート(RC)造住宅の法定耐用年数は47年で、構造の中で最も長持ちします。

鉄筋コンクリート造は、耐火性、耐震性、耐久性に非常に優れており、設計と施工を適切に行い、定期的なメンテナンスを実施することで長く続けることが可能です。

渋谷区の資料によれば、鉄筋コンクリート(RC)造住宅の寿命も重量鉄骨造と同様に50〜120年使用するのが望ましいとされています。

家の寿命を延ばして長く住み続けるコツ

できるだけ長く家に住み続けるには、以下のような方法を実践してみましょう。

-

-

- 日頃から掃除を徹底する

- 定期的にメンテナンスを実施する

- 購入前は耐震性や断熱性を高める工夫をする

- ホームインスペクション(住宅診断)を検討する

-

ここでは、家の寿命を延ばして長く住み続けるコツについて解説します。

日頃から掃除を徹底する

日頃から掃除を徹底することは、家の寿命を延ばして長く住み続けるための重要なコツの1つです。掃除を徹底することで、以下のような効果を期待できます。

-

-

- カビやダニの繁殖を防ぐ

- 早期に不具合を発見できる

-

湿気や汚れはカビやダニの温床となり、建材を傷める原因になりますが、定期的な掃除をすることにより、これらの繁殖を抑えられます。

掃除をマメにしていると住宅の各部分を点検する機会が増えるため、異常があれば早期に不具合を発見し修繕を行えます。

定期的にメンテナンスを実施する

家の寿命を延ばすために重要といえるのが、定期的にメンテナンスを実施することです。

定期的なメンテナンスを実施すると、主に以下のメリットを得られます。

-

-

- 自分では分からない不具合を発見・対応できる

- 建物の性能を維持できる

-

日頃の掃除も大切ですが、定期的なメンテナンスは、普段の掃除ではわからない部分や、専門的な知識が必要な箇所の不具合を早期に発見することにつながります。

外壁の塗装や防水工事、設備の点検・メンテナンスなどは、建物の防水性や断熱性などの性能を維持することが可能です。

定期的にメンテナンスされた家は性能が良い傾向にあり、資産価値の維持にもつながります。

購入前は耐震性や断熱性を高める工夫をする

家の購入前に耐震性や断熱性を高める工夫をすることは、住宅の長寿命における根本的なコツといえます。

購入後のメンテナンスも重要ですが、建物の基本的な性能を高めておくことは、長期的な耐久性や快適性に大きく影響するからです。

家の寿命が延びる理由としては以下のものが挙げられます。

-

-

- 耐震性が高い建物は、地震による建物の倒壊や損傷を防げる可能性が高いから

- 断熱性が高いと結露の発生が抑制されるため、建材が腐食しにくいから

-

購入する際は、最初から耐震等級や断熱性が高い住宅を選ぶようにしましょう。

ホームインスペクション(住宅診断)を検討する

ホームインスペクションを検討することも、家の寿命を長くするのに有効といえます。

ホームインスペクションとは、住宅の専門家が建物全体を調査し、改修すべき箇所などを見極めたうえでアドバイスを行うサービスのことです。

中古物件を購入する際は、ホームインスペクションを受けておくと将来的に大きな修繕リスクや費用を事前に予測できます。

居住中にホームインスペクションをする際は以下のような効果を得られます。

-

-

- 早期の劣化や不具合を発見できる

- 適切なメンテナンス計画を立てられる

- 建物の状態を記録できる

-

アメリカではホームインスペクションが一般化されていて、日本でも年々普及が進みつつあります。

家が劣化しやすい箇所

住宅で特に劣化しやすいのは、以下の箇所です。

-

-

- 外壁・屋根

- 床

- 水回りの設備

-

外壁・屋根

外壁と屋根は、紫外線や風雨にさらされ続けているため、家の中でも特に劣化しやすい箇所といえます。

使用する材料によって劣化症状や耐久性が異なり、外壁の場合、サイディングを使うと表面の塗装から劣化が始まるのが特徴です。屋根にスレート瓦を設置すると表面の塗装が劣化しやすく、防水機能が徐々に低下していくでしょう。

外壁と屋根は外からのダメージを直接受けるので、定期的に点検とメンテナンスが必要です。

床も、毎日歩行したりモノを置いたりするなど日常的に使用しているため、劣化しやすい箇所の1つです。

床材も経年とともに劣化し、フローリングの場合は色あせや面材の剥離、反りなどが現れる場合があります。特に、無垢材の場合は水分や傷に弱いため、日頃から丁寧に扱い、定期的なお手入れが必要です。

床の劣化を防ぐためには、液体をこぼしたらすぐに拭き取り、紫外線による日焼けを防ぐためにカーテンやブラインドなどで直射日光を遮るなどの対策をするようにしましょう。

水回りの設備

水回りの設備も、家の中で特に劣化しやすい箇所です。

キッチンや浴室、トイレ、洗面所などは常に水を使用するため、濡れた状態を放置するとカビが発生しやすくなります。

タイルのひび割れなどから水分が侵入すると床下の重要な構造を腐らせ、建物の耐久性を低下させてしまう可能性もあるため注意しましょう。

水道配管も経年とともに劣化するため、水漏れを発見したら直ちに修繕することが必要です。

家の寿命が来たときの選択肢

家の状態が日常生活に支障を来すようになったときは、以下の選択肢から選ぶことになります。

-

-

- リフォーム

- 建て替え

- 売却

-

ここでは、家の寿命が来たときの選択肢について解説します。

リフォーム

大規模リフォームを行うことにより、寿命が尽きそうな家でも改善が期待できます。

リフォームは既存の建物を活かしながら工事するため、建て替えより時間や費用がかからないのがメリットです。仮住まいや引越しが不要な場合もあります。

住み慣れた家を残せるのは良い点ですが、老朽化が進んでいる場合は費用が高額になる可能性もあることも考慮しておきましょう。

建て替え

既存の建物を解体し、新たに家を建て替えることも、家の寿命が来たときの選択肢です。

家の大きさや間取りなどを現在のライフスタイルに合った状態で、新しく考え直せるのがメリットです。子どもが独立し、夫婦二人だけの住まいであれば、以前の家よりダウンサイジングするのも良いでしょう。耐震性や断熱性などの性能も大幅に向上できます。

ただ、引っ越しが必要なため、労力や費用がかかる点も頭に入れておきましょう。

売却

家の寿命が来たときは、ケースにより家の売却も考えられます。

たとえば、現在の土地を離れて違う場所に住み替えをする場合などです。高齢になり、子どもの自宅近くに移り住むケースなどが挙げられます。

売却の方法として、建物付きで現状のままで売却する方法や、建物を解体して土地を売却する方法があります。

売却時に住宅ローン残債がある場合、一括で支払う必要があります。住み替えで注文住宅などを新たに取得する場合は、ハウスメーカーの担当者にじっくり相談しましょう。

家の寿命に関するよくある質問

最後に、家の寿命に関する以下のよくある質問に回答します。

-

-

- 日本の住宅寿命が短い理由は?

- 海外の住宅寿命が長い理由は?

- 寿命が近い家をリフォームすると何年住める?

-

日本の住宅寿命が短い理由は?

前述のとおり、国土交通省の資料によれば、日本の住宅寿命は平均30年とされています。アメリカが55年、イギリスは77年であるのと比較すると、日本は期間が短い傾向です。

日本では、既存住宅を長持ちさせることよりも、住宅の新築志向が高いことが原因の1つとされています。

ただし、近年では長期優良住宅など長持ちする家に対し、補助金や減税策を打ち出して政府が推進していることから、住宅の品質や性能を重視する風潮が高まっています。

海外の住宅寿命が長い理由は?

国土交通省の資料によれば、日本とアメリカを比較すると、日本は住宅に投資した分が資産とならない傾向があるのに対し、アメリカは市場価格が投資額を上回る状況です。

アメリカなどの国外では、長く住み続けることが前提であることから、質の高い住宅が建てられ、維持管理も重視されるため住宅が長持ちする可能性が高まります。

とはいえ、日本の住宅においても住宅の質が低いわけではありません。大事なことは、マイホームの所有者が住宅の維持管理を徹底することです。

※参考:中古住宅流通促進 中古住宅流通促進・活用に関する研究会(P10)|国土交通省

寿命が近い家をリフォームすると何年住める?

築年数が古い家でも適切なリフォームをすれば、その後も長期にわたって住み続けることが可能です。たとえば、戸建て住宅の場合、適切な点検・メンテナンスをしていればリフォーム後も30年以上快適に暮らせることも期待できます。

ただし、構造躯体に重大な劣化(シロアリ、腐食、構造的な歪みなど)がないことが前提です。根本的な構造の問題を完全に解消できない場合は、リフォームしても長期的に住むことは難しいと考えられます。

家の寿命を延ばすには日頃から劣化を防ぐ工夫が重要

住まいの寿命を長く保ち、快適に住み続けるためには、日頃から劣化を防ぐための工夫が重要です。

外壁や屋根は雨風や紫外線にさらされ、水回りは湿気がこもりやすく、床は毎日の使用で消耗するなど、家はさまざまな要因により劣化が進んでいきます。

しかし、適切な掃除やお手入れを日頃から行い、定期的に点検・メンテナンスをすれば家の寿命を延ばすことが可能です。家の状態を常に把握し、適切な対策を講じることで、大切な住まいを長く安心して使い続けられるでしょう。

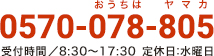

ヤマカ木材では、愛知県や岐阜県を中心に、自然素材にこだわった家づくりをご提案しています。少しでも長く住み続けられるよう、お客様に寄り添いながらご相談を承ります。