2020.11.30 お役立ち情報

家を建てるなら知っておこう!建物の「建蔽率(建ぺい率)」「容積率」とは?

」「容積率」とは?.jpg)

家を建てるなら必ず知っておきたいのが、建物の建ぺい率と容積率です。

この2つの専門用語は不動産業界では頻繁に出てくる言葉ですが、一般の方には少しわかりにくい言葉かもしれません。

家づくりは原則として土地を購入して建物を建築していくのが基本的な流れとなりますが、土地の広さに対して好き勝手に建物の規模を決めて良いわけではありません。

施主はもちろん、周辺住民などのことも考えて決めていく必要があります。その際に重要となるのが建ぺい率と容積率なのです。

そこで、この記事では家を建てる際に必須となる建ぺい率と容積率について解説いたします。これらの言葉を知らずに土地を購入してしまうと、条件によっては狭小住宅になる可能性もあるので、十分に注意してください。

目次

建ぺい率(建蔽率)とは?

そもそも建ぺい率とは何か、ここでその概要と計算方法を詳しく解説します。

ごく簡単にいえば、建ぺい率は「この土地にはこの大きさの建物までなら建てて良いですよ」という指標です。

たとえば、誰かが好きな土地を購入して好きなように建物を建ててしまったらどうなるでしょうか。おそらく、自分本位な家ばかりとなり、都市計画を無視した家が乱立してしまうことになってしまうはずです。日本は諸外国に比べると家のデザインなどは自由ですが、その地域ごとに用途が定められているため、必ずしも好き勝手に建てて良いというわけではありません。

建ぺい率はそれらの景観の他、防災や日当たり、風通しなどを考慮して決められています。つまり、誰もが自分本位な家を建てないよう規制するための基準、それが建ぺい率なのです。

概要

建ぺい率とは「敷地面積に対する建築面積の割合のこと」です。敷地面積というのは建物を建てる土地の面積のことで、建築面積というのは建物を真上から見たときの面積のことをそれぞれ表しています。

この建ぺい率にはそれぞれの地域ごとに制限があり、それぞれパーセンテージが決められています。

なぜそのような制限があるのかというと、地域ごとに用途地域が決められているためです。

用途地域というのは、それぞれの地域ごとに住宅地域や商業地域といった具合に使い道が決定されている地域のことを指しています。これらは市町村ごとに細かく決められているため、適当な割合で家を建てられないように定められているのが特徴です。

例えば、建ぺい率が50%の地域であれば、土地100m2に対して建物50m2までのものしか建てられないということになります。

同様に建ぺい率が80%の土地なら、土地100m2に対して建物80m2までのものしか建てることができません。

計算方法

建ぺい率の計算方法は「建築面積/敷地面積×100」となります。

たとえば、140平米の敷地面積に70平米の建築面積の家を建てた場合、その建ぺい率は50%となるのです。

しかし、せっかく土地を購入したのなら、建物もギリギリまで使いたいと思う方もいるかもしれません。

しかし、防災や日当たり、風通しなどの観点からあまり望ましくないとされています。

家同士があまりにも近いと災害の際に逃げ道が失われることもあるほか、単純に日当たりや風通しが悪くて生活環境に影響が出てしまいます。

その地域ごとに「家同士の間隔が近いな」と感じる地域がある一方、「家同士の間隔が広いな」と感じる地域があるのはこれらの建ぺい率が関係しているのです。

なお、建ぺい率は建築基準法によって制限されており、それぞれの用途地域ごとの使い道に合わせたものを建てるように誘導されています。

これにより、自由に商業地域に一般住宅を建てられることを避け、住宅地域にも自由に巨大商業施設が建てられないようにしているわけです。

容積率とは?

次に容積率とは何か、ここからその概要と計算方法を詳しく解説します。

わかりやすくいえば、容積率は「この土地には何階建ての建物までなら建てられますよ」という指標のことです。

たとえば、2階建ての家が広がる限られた土地に、いきなり10階建ての建物が建てられてしまったらどうなるでしょうか。

その地域の景観が一気に壊れてしまうだけではなく、日当たりや風通しが悪くなってしまいます。

近隣住民の生活環境が著しく害されてしまうこともあるでしょう。

また、規格外の建物がその土地に建てられてしまうと、防災の面などからも健全とはいえません。

容積率にはそれら景観だけではなく、近隣住民が生活しやすいかどうかなどを配慮して決められているのです。

つまり、道路などのインフラとのバランスを保ち人々の快適な生活を保護するための指標、それが標積率といえます。

概要

容積率とは「敷地面積に対する3次元空間の割合のこと」です。

3次元空間というのは、真上から見るのではなく立体的に見たときのそれぞれの面積のことを表しています。

たとえば、2階建ての家を建てるとなると、1階の床面積と2回の床面積がそれぞれ違ってきますよね。

容積率はそれを3次元空間として認識して、その割合を計算したものとなるのです。

これらの容積率も制限が設けられており、用途地域ごとに細かく設定されています。

それに違反する家は原則として建てられないため、市町村ごとの都市計画に合わせた家を建てていくことが必要となります。

計算方法

容積率の計算方法は「延べ床面積/敷地面積×100」となります。

延べ床面積というのは、2階建ての建物などで1階の床面積と2階の床面積を合算した数値を意味します。

つまり、1階床面積が50m2で2階床面積が25m2だった場合、延べ床面積は75m2として計算するわけです。この条件で計算すると敷地面積が100m2で延べ床面積が75m2であれば、容積率は75%ということになります。

ここでは2階建ての家を例に出していますが、厳密には3階建て以上の建物でも同様です。

要は、延べ床面積はそれぞれの階層の床面積を合計したものであり、容積率は土地に対して何階の家を建てられるのかということを定めるための基準となるわけです。

なお、容積率にも制限が設けられています。なぜ制限があるのかというと、人口制限のためという理由が大きいです。

特に都市計画などにおいて家に対するインフラ整備することは必須であり、1つの地域に過剰に人口が密集するとインフラ整備も間に合わない可能性が出てきます。

それでは負担が大きくなってしまうどころか、公平にインフラを提供できないという事態にもなりかねません。

つまり、容積率はその地域で快適に暮らすために制限を設けてあり、人口をコントロールするための基準とされているものなのです。

ただ、1つ容積率で気をつけておきたいのが「前面道路制限」という制限です。

前面道路制限というのは、敷地に面している道路の幅が12m未満であるとき、その幅に定数をかけた数字の方が小さいならば、その数字が容積率の上限になるというものです。非常に難しい言葉が多くてわかりにくいかもしれませんが、要は「建物の容積率は200%まで大丈夫だけど、この土地では160%に抑えましょう」という指標となります。

例えば、容積率の上限が200%に設定されている土地で幅が4mの道路に接しており、定数が0.4だった場合は容積率が160%となります。本来であれば200%まで建物を建てて良いのですが、前面道路制限によって160%までとなるわけです。

用途地域制度による制限

ここまで用途地域という言葉を用いて説明してきましたが、用途地域というのは各市町村の市計画ごとに設定されているため、より詳しく知っておくことが重要です。

そこで、ここからは用途地域とはそもそもどういうものなのかについて解説します。

用途地域とは?

用途地域とはいわゆる都市計画のエリア分けのことで、住宅地域には住宅、商業地域には商業というように区分けするための指標となっています。もっと簡潔にいうのなら「ここはこういう地域にするから、その通りにしてね」という決まりのようなものです。

これらの用途地域は2020年現在で13種類に区分されており、以下がその区分となります。

1.第一種低層住居専用地域:低層住宅専用(高さ10m~12m前後)

2.第二種低層住居専用地域:低層住宅専用(小規模な店舗も可)

3.第一種中高層住居専用地域:中高層住宅専用

4.第二種中高層住居専用地域:中高層住宅専用(店舗・事務所も可)

5.第一種住居地域:住宅が中心(小規模な店舗も可)

6.第二種住居地域:住宅が中心(大規模な店舗・事務所は不可)

7.田園住居地域:農業住宅が中心

8.準住居地域:道路・自動車関連施設

9.近隣商業地域:商業施設

10.商業地域:ほとんどすべての建物(大規模な工場は不可)

11.準工業地域:工業が中心(住宅・小規模な店舗も可)

12.工業地域:工業が中心(大規模な工場も可)

13.工業専用地域:工業のみ(住宅は不可)

それぞれの用途地域によって建ぺい率と容積率が異なるためここでは省略しましたが、それらの定められた用途地域ごとに、建てられる土地と建物の割合が決まっています。

それは各市町村の都市計画によっても違うため、家を建てるときにも事前に知っておくことが必要となります。

たとえば、閑静な住宅街に巨大なオフィス街が作られてしまうと住民から苦情が殺到するでしょうし、逆に大規模な工場が広がる地域のど真ん中に小規模な住宅を建てられても業者にとっては邪魔になってしまいますよね。

それらの地域ごとにトラブルにならないよう、国があらかじめ「ここはこういう目的の地域にするからね」と定めているのが用途地域なのです。

建ぺい率と容積率によって建ててられない建物も?

建ぺい率と容積率というのは、たとえ同じ敷地面積であっても建築面積が大きく異なる場合があります。用途地域ごとに建ぺい率も容積率も違うため、建てられる家というのが大きく違ってくるということです。

そのため、自分たちのライフスタイルを加味したうえで、プロの建築士の方などにデザインしてもらうということが重要となってきます。

なお、建ぺい率や容積率は不動産業者などで教えてもらうこともできますし、インターネットなどからそれぞれの自治体の都市計画図を調べることもできます。

事前に建ぺい率や容積率を知っておくことで、建てられる家などの判断もしやすくなるため、予備情報として頭に入れておくとスムーズに決められるはずです。

建ぺい率と容積率以外の注意点!

家を建てる際には、建ぺい率や容積率以外に注意しておきたい点もいくつかあります。

まず、家を建てるときに絶対に注意しておきたいのが、耐久性や耐震性についてです。

日本は言わずと知れた災害大国ということもあり、地震や台風などの災害が毎年のように発生します。

それらの巨大災害にも耐えられる家でなければなりません。

建ぺい率や容積率ばかり気にしているとこれら耐久性や耐震性のことを忘れてしまいがちなので注意しましょう。より具体的な対策を行えるよう、国土交通省が運営しているハザードマップを確認しながら決めていくと安心です。

また、住宅に使う仕上げ材などの素材にも注意が必要です。

仕上げ材というのはその建物の見た目を左右する大きな要素であり、壁や床や天井など生活する中で必ず目に入るポイントとなってきます。建ぺい率や容積率に合わせながらもいかに理想の家を作れるかを左右するポイントとなるため、これら仕上げに使う素材にも目を向けておきましょう。

そのほかに注意しておくべきは間取りです。

限られた土地の中に建物を建てなくてはならないため、建ぺい率や容積率を守りながらどういう間取りにしていくかが重要です。

それによって生活の導線はもちろん、住み心地まで大きく左右されます。

そのため、収納や配線なども含め「自分が生活している様子」を具体的に思い浮かべて決めていきましょう。間取りによってはデッドスペースを活用するなど、限られた条件の中でも理想の家を作ることは可能です。単純にコンセントの位置や数も結構重要となってきます。

さらに、家を建てる向きも意外と重要となってきます。

特に日本は地球の北半球に位置しており、太陽の向きも季節によって違ってきます。

そのため、家の向きによって日当たりや風通しも大きく変わってきます。

災害の際にどういう経路で逃げるかなども考えなくてはならないため、家の向きにも注意が必要となるでしょう。

最後に注意しておきたいのが、住宅ローンです。

これはすでに多くの方が概算しているとは思いますが、これから何年何十年も払っていくものだからこそ真剣に考える必要があります。現代では20年ローンや30年ローンもまだまだ主流で、分割して返済していくというのが主流です。

しかし、住宅ローンを組んだとしても病気で働けなくなることもあれば、職場の倒産で働けなくなることもあるでしょう。

そういうリスクについても考えて行動しないと、いざ住宅ローンを組んだのは良いものの、返済できないという状況にもなるかもしれません。

それら住宅ローンは自分の生活レベルに合わせて組むよう注意してください。

建ぺい率と容積率に算入されない緩和規定

建ぺい率には、算入されない緩和規定というのが用意されています。

たとえば、建ぺい率80%の地域以外で、火災などの災害を除いたりをすることを目的とした防火地域の耐火建築物と呼ばれるものであれば、用途地域で規定されている建ぺい率に10%を上乗せできるようになっています。

これはその地域ごとに設定されたパーセンテージに参入されない緩和規定です。

そのほか、角地に該当する土地であれば、火災などが発生しても延焼を防止してくれたり、日当たりや風通しにも影響がないと考えられます。

そのため、これらの場合も建ぺい率を10%上乗せして良いことになっています。

つまり、防火地域と耐火建築物、そして角地という条件をすべて満たせば、建ぺい率に合計20%を上乗せして良いわけです。

たとえば、建ぺい率が40%であっても、防火地域及び耐火建築物で角地などであれば、合計の建ぺい率は60%になるということです。

容積率にも、算入されない緩和規定や一部割り引いて換算する緩和規定が設けられています。

たとえば、玄関やベランダ、バルコニーやロフトなどは延べ床面積に含まれないため、容積率にも換算しません。また、地下室やビルドインガレージなども一部割り引いて換算できると定められています。そのほかにも、自家発電設備などの用途を目的とするスペースに関して、一定の割合を限度として容積率に加算しなくて良いともされています。

まとめ

家を建てるなら必ず知っておきたいのが、建ぺい率と容積率です。建ぺい率は簡単にいえば「敷地面積に対する建築面積の割合のこと」で、容積率は「敷地面積に対する3次元空間の割合のこと」です。これらは用途地域によって定められているパーセンテージが決まっているため、家を建てる際にはその市町村ごとに確認することが必要となります。

土地が広ければ大きい建物を建てられるということではないですし、土地が広いからといって何十階建ての建物を建てて良いということでもありません。その他、建ぺい率と容積率以外にも注意しておきたい点はあるので、ぜひ頭の片隅に入れておいてください。

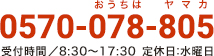

QUOカードプレゼントキャンペーン実施中!

現在ヤマカ木材では、WEBでご予約いただいて来場されたお客様に最大で10,000円のQUOカードをプレゼントしています。

詳細はLINEよりお伝えしていますので、LINE友達登録後、ご確認くださいませ。